생체 삽입 가능한 신축성 반도체 개발

2025.09.17

화학공학과 오진영 교수 연구팀

의료용 고무와 유기 반도체 결합해 생체친화적 신축성 반도체 개발

생체삽입형 전자기기는 인체 내부에서 심장 박동, 신경 신호 등 다양한 생체 데이터를 실시간으로 모니터링하고, 치료 자극을 전달할 수 있다. 최근에는 인공지능과 결합해 의료 산업을 넘어, 스마트폰 이후의 차세대 폼팩터(Form Factor)로 주목받고 있다. 인체와 전자기기가 완전히 결합한 차세대 컴퓨팅·통신 플랫폼으로 발전이 기대된다. 하지만 상용화된 생체삽입형 전자기기는 단단한 실리콘 반도체 기반 전자 부품으로 제작돼 사람의 피부와 근육의 염증, 조직 손상 등 부작용이 도사린다.

체내 환경에서 안정적으로 작동하는 신축성 반도체 구현

화학공학과 오진영 교수 연구팀이 그간의 한계를 넘어 체내에 전자기기를 안전하게 삽입할 수 있는 생체친화적 신축성 반도체를 개발했다. 이 기술로 기존에 발생하던 염증과 조직 손상 문제를 근본적으로 개선했다. 이번 성과는 국제학술지 『네이처 일렉트로닉스(Nature Electronics)(IF=40.9)』에 게재됐다.

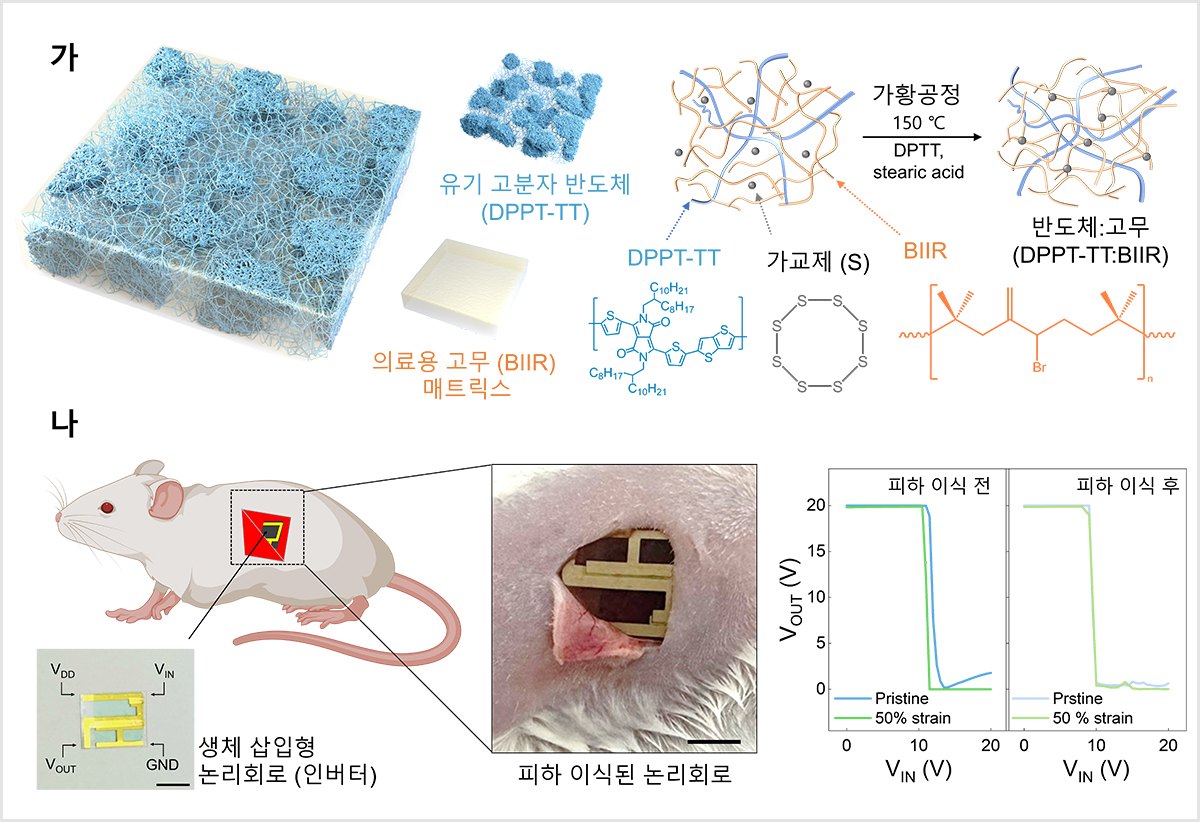

연구팀은 의료용으로 사용되는 고무(BIIR)와 고성능 유기 반도체(DPPT-TT)를 결합해 피부처럼 부드럽게 늘어나면서도 체내 환경에서 안정적으로 작동하는 신축성 반도체를 구현했다. 특히 황 원자를 활용한 가황 공정을 통해 기계적 내구성과 화학적 안정성을 확보했고, 금-은 이중 금속 전극을 적용해 체액 속에서도 부식 없이 장기간 성능을 유지했다. 이번에 사용된 의료용 고무는 기존 실리콘 기반 소재에 비해 가격이 저렴하면서도 가스 및 유체 차단 성능이 뛰어나며 향균성과 화학적 안정성이 우수하다. 오진영 교수는 “그간 전자 소재로 거의 시도가 되지 않던 의료용 고무를 재발견해 생체 삽입형 전자기기의 한계를 극복했다는 점에서 큰 의미가 있다”고 설명했다.

효과는 실험을 통해 검증됐다. 연구팀은 사람의 피부세포와 면역세포를 이용한 체외 실험에서 세포 생존율과 유전자 발현에 악영향이 없음을 확인했고, 항균 성능도 입증했다. 체내 동물 실험에서 생쥐 피하에 소자를 30일간 이식했다. 이때 염증, 조직 손상이 나타나지 않았고, 삽입된 반도체도 안정적으로 작동했다.

연구팀은 이번에 개발한 반도체를 단일 트랜지스터 소자 적용 수준에서 그치지 않고, 여러 개를 연결해 디지털 논리회로와 능동 매트릭스 배열 구조로 응용 가능성을 확장했다. 이를 통해 실제 의료기기처럼 복잡한 장치 안에서도 안정적으로 작동할 수 있음을 증명했다. 개발한 기기는 심장이나 신경 신호를 정밀하게 모니터링하고, 환자 맞춤형 치료에도 적용될 전망이다.

스마트폰을 잇는 차세대 전자기기 폼팩터로 발전할 것

이번 연구는 스마트폰 이후의 차세대 전자기기 폼팩터로 발전할 잠재력이 크다. 향후 전자기기가 입체 부착형이나 인체 삽입형 형태로 발전될 때 이번에 개발된 소재가 핵심 원천 소재로 활용될 전망이다. 오진영 교수는 “약물 방출을 정밀하게 제어하는 스마트 임플란트, 뇌-기계 인터페이스와 결합한 차세대 의료·재활 기기 등에 적용할 수 있다”고 설명했다.

연구팀은 인간 뇌의 신경망 구조와 작동 원리를 모방해, 초저전력·고효율 연산을 구현할 차세대 반도체인 뉴로모픽 반도체 소자 개발에 도전한다. 또한 하드웨어 개발에 그치지 않고, 인공지능 소프트웨어와 결합해 생체 신호를 실시간으로 분석·학습·판단하는 통합형 시스템으로 발전시키기 위해 노력할 계획이다.

오진영 교수는 “이번 연구는 반도체 소자의 신축성과 생체 안정성을 동시에 확보한 최초의 사례로, 체내 전자기기의 장기 상용화를 앞당길 수 있는 전환점이 될 것”이라며 “향후 스마트폰을 잇는 차세대 전자기기 폼팩터로 발전할 잠재력이 크다”고 말했다. 이번 연구는 한국연구재단, 한국산업기술기획평가원, 경기도(GRRC)의 지원을 받아 수행됐다.

오진영 교수 연구팀은 인간 뇌의 신경망 구조와 작동 원리를 모방해, 초저전력·고효율 연산을 구현할 차세대 반도체인 뉴로모픽 반도체 소자 개발에 도전한다.

- SDG 3 - 건강 보장과 모든 연령대 인구의 복지증진

- SDG 9 - 사회기반시설 구축, 지속가능한 산업화 증진

- SDG 17 - partnerships for the goals

- 김율립(yulrip@khu.ac.kr)

- 정병성(pr@khu.ac.kr)

- ⓒ경희대학교 커뮤니케이션센터 communication@khu.ac.kr