‘세포 사멸’의 한계를 넘어

2025.10.10

의과대학 김도경 교수, 구리·철 리간드 나노복합체 기반 차세대 항암치료 기술 총정리

세계적 학술지 『Coordination Chemistry Reviews』 게재

암은 여전히 인류의 생명을 위협하는 주요 요인이다. 기존 항암치료의 한계를 극복하기 위한 새로운 전략의 모색은 생명 과학 분야의 최우선 과제다. 화학 요법이나 방사선 치료는 효과가 우수하다. 하지만 약물 부작용이나 암세포의 ‘세포 사멸(Apoptosis)’ 경로를 우회하는 약물 내성이 생기면 치료의 난도가 높아진다. 관련 연구자들이 암세포의 취약성을 정밀하게 파고드는 새로운 ‘조절된 세포 사멸(Regulated Cell Death, RCD)’ 기전에 집중하는 이유다.

의과대학 김도경 교수 연구팀이 기존의 세포 사멸 기반의 패러다임을 넘어 ‘금속 이온 대사’를 조절해 암세포를 사멸시키는 혁신적인 치료 기술의 현황을 종합적으로 분석하고 전망했다. 학계와 산업계에서 활발하게 개발되는 ‘쿠프로프토시스(Cuproptosis, 구리 의존성 세포 사멸)’와 ‘페로프토시스(Ferroptosis, 철 의존성 세포 사멸)’ 유도 기술을 한데 모았다. 분석 결과는 ‘Beyond Apoptosis: Navigating Cancer Therapy with Cu/Fe-Ligand Nano-complexes through Cuproptosis and Ferroptosis’라는 제목의 총설 논문으로 국제학술지 『Coordination Chemistry Reviews』(IF: 23.5, JCR 1%)에 게재됐다.

약물 내성 극복의 핵심, 새로운 세포 사멸 기전

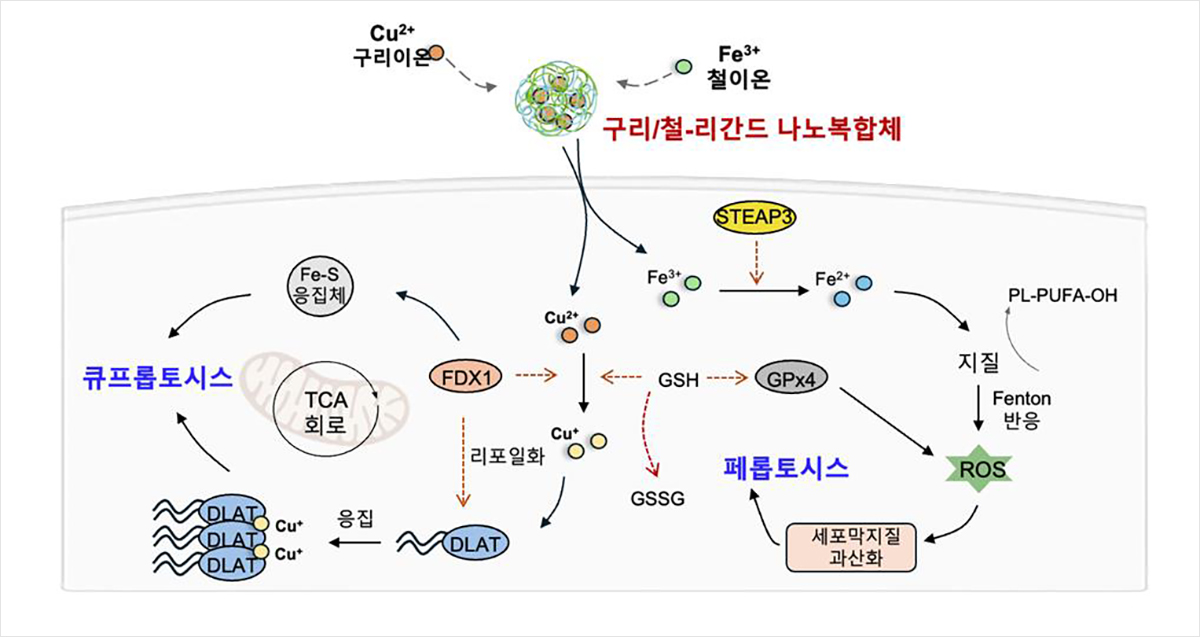

김도경 교수 연구팀은 암세포의 사멸을 유도하는 주요 경로로 쿠프로프토시스와 페로프토시스라는 두 기술의 세포 사멸 기전을 핵심적으로 다뤘다. 기존 항암제에 내성이 있는 암세포에도 효과적으로 작용할 수 있다는 점에서 큰 기대를 받는 기술이다.

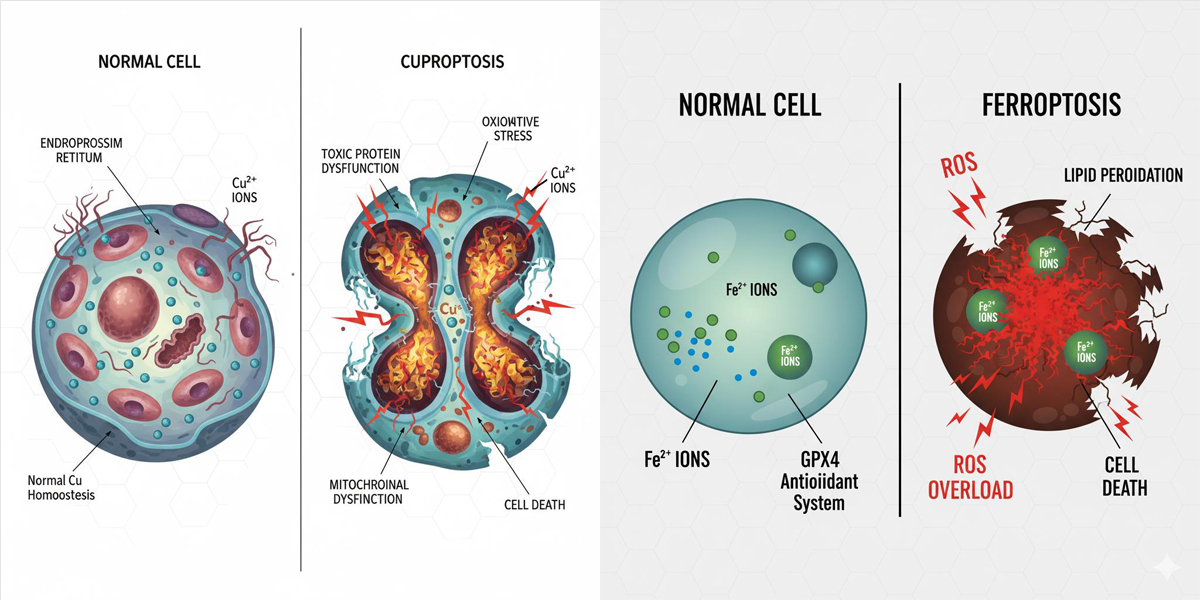

페로프토시스는 철 이온의 축적과 이에 따른 지질 과산화(Lipid Peroxidation)가 특징인 세포 사멸 방식이다. 암세포는 왕성한 증식을 위해 일반 세포보다 철을 더 많이 필요로 하는 경향이 있다. 이런 철 의존성이 페로프토시스를 유도하는 약점이다.

철 이온은 세포 내에서 활성산소종(Reactive Oxygen Species, ROS)을 대량으로 생산한다. 이 활성산소종은 세포막의 지질을 산화시켜 세포막을 파괴하고, 암세포를 터뜨려 사멸시킨다. 항산화 방어 기전이 취약한 암세포를 표적 삼아 공격하는 점이 매력적이다. 전 세계 항암 연구의 주류를 이루고 있다.

쿠프로프토시스는 2022년 새롭게 나타난 세포 사멸 기전이다. 구리 이온의 과도한 축적이 원인이다. 구리는 필수 미량 원소인데, 과도하게 축적되면 세포 내 특정 단백질과 결합해 이들의 독성 응집을 유발한다.

이런 독성 단백질의 응집은 궁극적으로 암세포의 에너지 생산 공장인 미토콘드리아의 기능 장애를 초래해 세포를 사멸시킨다. 암세포는 증식과 혈관 신생을 위해 일반 세포보다 구리 대사가 활발하다. 쿠프로프토시스 유도 기술은 취약한 구리 대사를 역이용하는 정교한 전략이다. 쿠프로프토시스는 아폽토시스나 페로프토시스와는 구별되는 독립적 기전이 발견됐다. 기존 치료법의 한계를 돌파할 강력한 대안으로 주목받는다.

쿠프로프토시스·페로프토시스와 나노 기술 결합, 암세포 표적 특이성 높이고 부작용 줄여

연구팀은 쿠프로프토시스와 페로프토시스 유도 전략의 효과를 극대화하고 전신독성 문제를 해결하기 위해, 나노 기술과의 결합을 제안했다. 이번 연구에서는 특히 Cu/Fe-리간드 나노복합체가 쿠프로프토시스와 페로프토시스를 효율적으로 유도하는 최적의 전달 시스템임을 강조했다.금속 이온을 체내에 직접 투여하면 정상 세포에 대한 독성 반응이 나타날 수 있다. 리간드(Ligand)는 금속 이온을 안전히 감싸고 있다가, 암세포의 특이적 종양 미세 환경에 도달했을 때만 금속 이온을 방출하도록 설계된다. 이런 반응성 방출 시스템은 치료제의 암세포 표적 특이성을 획기적으로 높이고, 부작용을 최소화하는 방안이다.

주목할 부분은 구리(Cu2+)와 철(Fe3+)을 동시에 활용하는 나노복합체의 개발 동향이다. 쿠프로프토시스의 페로프토시스는 서로 다른 경로를 통해 세포를 사멸시킨다. 이 두 경로 사이에 분자적 상호작용이 존재하는 점도 연구된 바 있다. Cu/Fe-리간드 나노복합체는 하나의 플랫폼에서 쿠프로프토시스와 페로프토시스를 동시에 일으켜, 암세포 사멸에 대한 시너지 효과를 유발할 수 있다.

암세포가 하나의 사멸 경로를 회피하더라도 다른 경로를 통해 공격받게 되기에 치료 효과를 비약적으로 높일 잠재력이 있다. 복합 경로를 동시에 표적으로 삼는 다기능성 나노 시스템은 난치성 암 치료의 새로운 표준을 제시할 것으로 기대된다.

김도경 교수는 “구리와 철 기반 나노 플랫폼이 암세포의 약물 내성과 극복할 수 있는 새로운 무기가 될 수 있음을 보여준다. 향후 임상 적용을 위한 다양한 소재 개발과 기초-임상 중개 연구 및 글로벌 협력이 필요하다”라고 밝혔다. 공동교신저자인 차병석 연구교수는 “암 치료의 새로운 지평을 소개하는 논문이다. 나노의학 기반의 맞춤형 항상 치료제 개발에 크게 이바지할 것이다”라고 덧붙였다.

이번 연구는 한국연구재단의 바이오·의료기술개발사업 및 기초연구사업(중견연구)의 지원으로 수행됐다.

- SDG 3 - 건강 보장과 모든 연령대 인구의 복지증진

- SDG 9 - 사회기반시설 구축, 지속가능한 산업화 증진

- SDG 17 - partnerships for the goals

- 정민재(ddubi17@khu.ac.kr)

- ⓒ경희대학교 커뮤니케이션센터 communication@khu.ac.kr