연구/산학

나노스케일 HZO 기반 강유전체 스위칭 특성 규명

2025.10.16

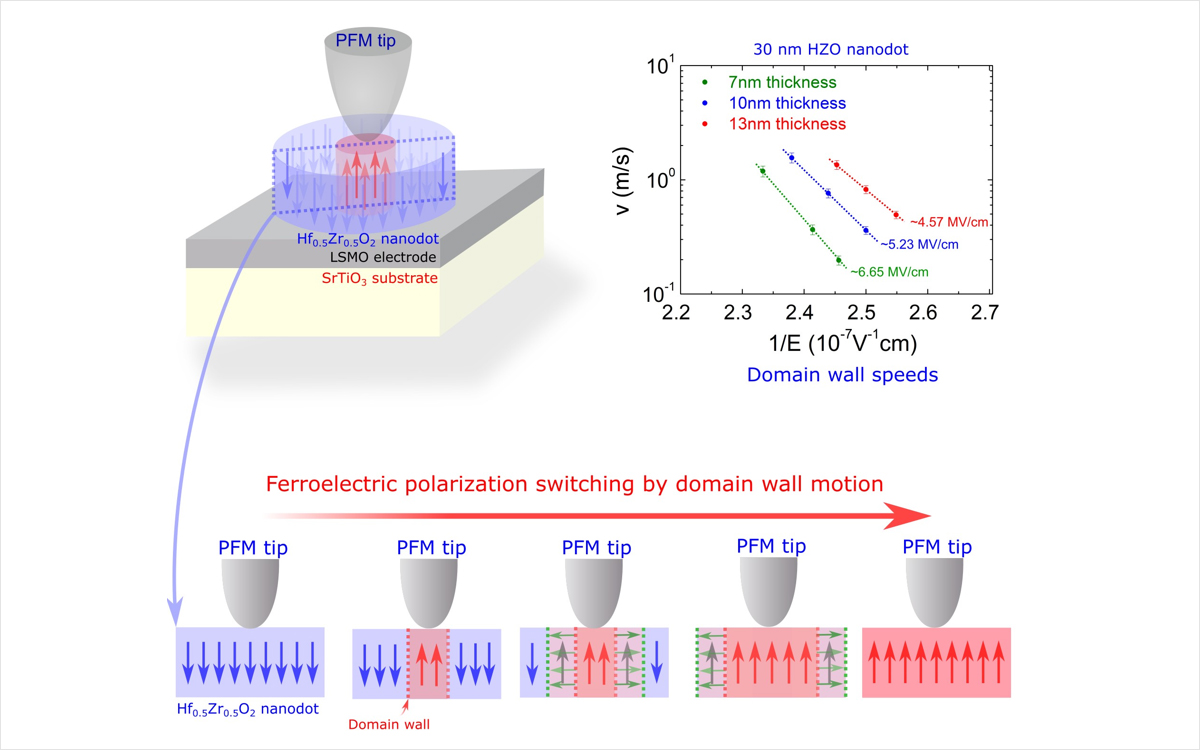

응용물리학과 손종역 교수 연구팀이 강유전체의 스케일링 한계를 나노스케일 기반 산화물로 규명했다. 그림 설명. 연구 모식도.

응용물리학과 손종역 교수 연구성과

차세대 비휘발성 메모리 설계의 기초 될 것

강유전체(ferroelectric)는 외부 전기장을 제거해도 전기분극이 유지되는 특성을 가져 비휘발성 메모리와 차세대 로직 소자의 핵심 기술로 주목받고 있다. 하지만 두께가 나노미터 수준으로 얇아질수록 전기적 안정성과 스위칭 효율이 급격히 떨어지는 ‘스케일링 한계(scaling limit)’가 미결과제로 남아 있다.

나노 구조에서의 전하 경계효과와 분극 안정성의 상관관계 밝혀져

응용물리학과 손종역 교수 연구팀은 에피택셜 구조의 하프늄-지르코늄 산화물(Hf₀.₅Zr₀.₅O₂, HZO) 나노점(nanodot)을 활용해 강유전체의 분극 스위칭을 정밀 분석하고, 크기와 두께에 따른 전기적 한계를 규명했다. 연구팀은 지름 30~50나노미터 크기의 나노점에서 도메인 벽(domain wall)의 이동 속도와 활성화 전계(activation electric field)를 체계적으로 측정했다.분석 결과, 나노 구조에서의 전하 경계효과와 분극 안정성의 상관관계가 밝혀졌다. 나노점 지름이 작을수록 분극 반전에 필요한 전기장은 커지고, 두께가 얇을수록 활성화 전계가 급격히 증가하는 현상이 확인됐다. 손종역 교수는 “미세화 과정에서의 전하 탈보상(depolarization)과 전기적 경계조건 변화에 기인했다”며 “나노스케일 강유전체 소자의 성능 한계를 설명하는 근거”라고 설명했다.

연구팀은 추가로 초고속 압전응답현미경(PFM)을 활용해 도메인 벽 이동 속도가 최대 2.3 m/s라는 사실을 규명하며 고집적·저전력 메모리 설계에 필요한 핵심 지표를 확보했다. 손 교수는 “이번 연구는 강유전체 소자가 나노미터 수준으로 축소될 때 나타나는 스위칭의 비선형성·전계 의존성을 정량적으로 제시한 사례”라며 “차세대 고집적 비휘발성 메모리와 에너지 효율형 로직 소자 설계의 기초 자료가 될 것”이라며 연구 의의를 알렸다. 이번 연구 결과는 응용·물리 소재 분야 국제학술지 『Advanced Functional Materials(IF=19.0)』에 온라인 게재됐다.

- SDG 7 - 적정가격의 지속가능한 에너지 제공

- SDG 9 - 사회기반시설 구축, 지속가능한 산업화 증진

- SDG 12 - 지속가능한 소비와 생산 패턴 보장

- 김율립(yulrip@khu.ac.kr)

- ⓒ경희대학교 커뮤니케이션센터 communication@khu.ac.kr