교류/실천

“기후 위기의 불평등, 행성적 연대 필요”

2025.11.17

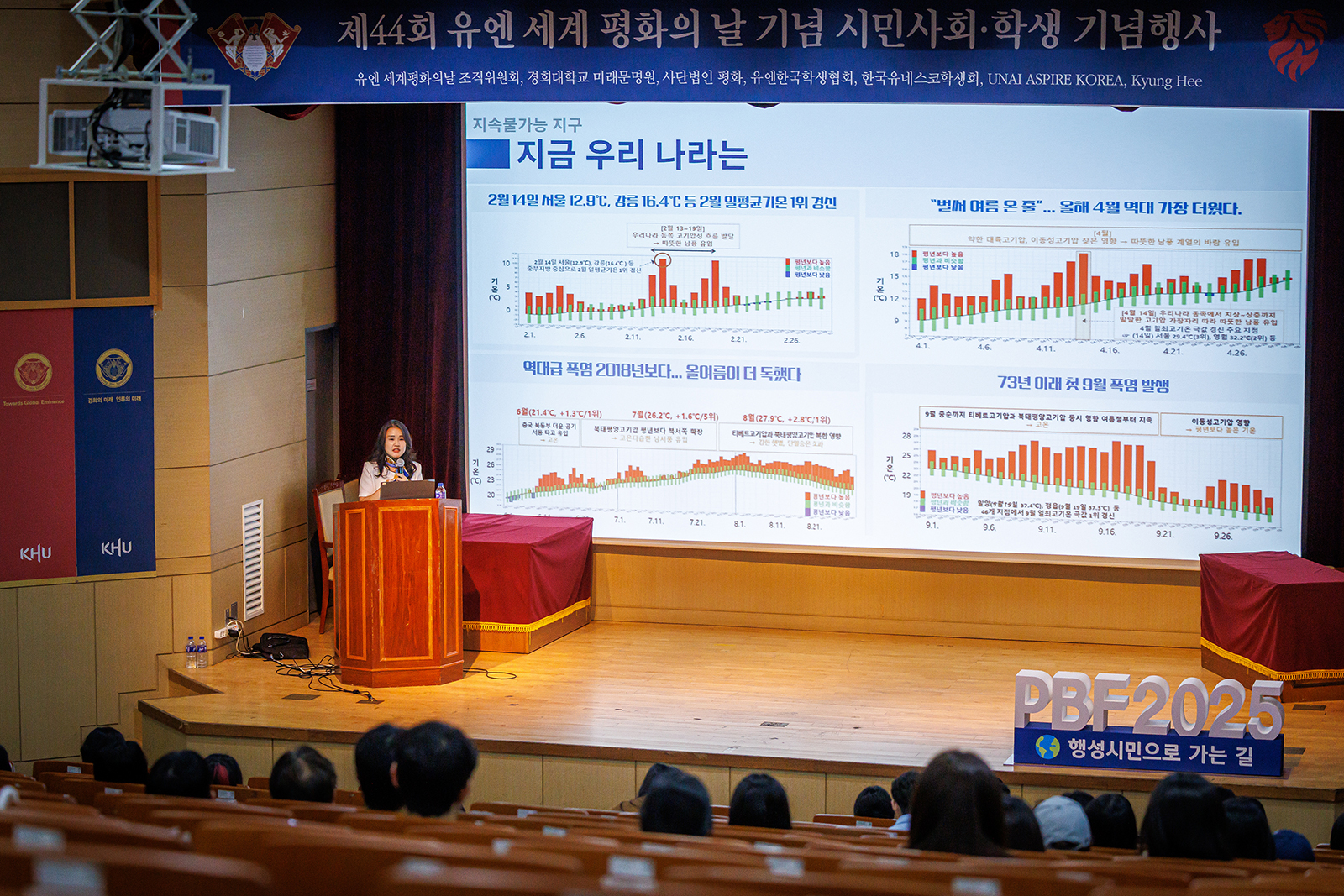

9월 20일(토) 오비스홀에서 제44회 유엔 세계평화의 날 시민사회·학생 기념행사가 개최됐다. 세계평화의 날을 기념하며 다양한 활동을 펼쳐온 시민사회와 학생 단체가 모여 이날의 의미를 되새기고, 기후 위기에 관한 서로의 생각을 나눴다.

제44회 유엔 세계평화의 날 국제회의 시민사회·학생 기념행사, 청년 평화 포럼

세계평화의 날 매년 기념해 온 시민사회, 경희에 모여 관련 행사 진행

기후 위기는 불평등하다. 선진국과 기성세대가 기후 위기의 원인을 제공했는데, 변화된 기후의 피해는 개발도상국과 미래세대를 향한다. 9월 20일(토) 오비스홀에서 기후 위기의 불평등에 관한 미래세대와 시민사회의 목소리를 듣는 행사가 열렸다. Peace BAR Festival 2025의 연관 행사로 진행된 ‘시민사회·학생 기념행사’, ‘콜로키엄’, ‘청년 평화 포럼’ 등이었다. 세계평화의 날을 기념하며 해마다 다양한 활동을 펼쳐온 기관들이 PBF 2025를 통해 경희와 함께 행사를 개최했다. 세계평화의 날을 공통의 주제로 기관과 시민사회 연대의 장이 열린 것이다.

이날 행사는 전날 진행된 제44회 세계평화의 날 국제회의 Peace BAR Festival(PBF)의 문제의식을 공유하고 있었다. 학계와 시민사회, 미래세대의 주역인 학생이 한자리에 모여 정의와 세대 간 책임 문제를 중심으로 치열한 논의를 전개했다. 이들은 국가를 넘어선 ‘행성적 연대(Planetary Solidarity)’의 필요성에 입을 모았다.

‘평화로운 세계를 위한 지금 행동: 지구 열대화 시대에 평화를 재정의하고 우리의 미래를 다시 설계하다’를 주제로 진행된 행사에서 참가자들은 인류의 지속 가능성으로 확장된 ‘평화’ 개념을 시작으로 기후 위기의 현재와 인류의 방향성을 논의했다.

국가 간 분쟁 방지에서 SDGs 연계 교육·캠페인으로 확장된 평화의 개념

20일(토) 오전 시작한 시민사회·학생 기념행사의 주제는 ‘평화로운 세계를 위한 지금 행동: 지구 열대화 시대에 평화를 재정의하고 우리의 미래를 다시 설계하다’였다. 유엔 세계평화의 날 한국조직위원회(KOCUN-IDP), 사단법인 평화, 유엔한국학생협회(UNSA), 한국유네스코학생회(KUSA), UNAI ASPIRE Kyung Hee, UNAI ASPIRE KOREA 등이 주관했다. 이들은 1981년 유엔이 9월 셋째 주 화요일을 세계평화의 날로 제정(2001년부터 9월 21일로 고정)한 이후 평화의 개념이 어떻게 확장됐는지 살폈다. 평화는 국가 간 분쟁 방지에서 지속 가능 발전 목표(SDGs)와 연계한 교육과 캠페인 활동 등으로 광범위하게 확장하고 있다.유엔 세계평화의 날 한국조직위원회 김성곤 이사장은 인사말에서 세계평화의 날이 제정된 과정을 소개했다. 그는 “유엔 세계평화의 날은 경희학원 설립자 미원(美源) 조영식 박사가 제안한 날이다. 1년에 하루라도 총성이 없는 날, 우리가 하루라도 인류의 평화를 함께 기원하는 날을 만들자는 그의 제안을 유엔이 따랐다. 한국인으로서 자부심을 가질만한 뜻깊은 날이다”라고 설명했다. 이어 유엔이 올해 세계평화의 날을 기념하며 발표한 메시지 “평화로운 세상을 위해 지금 행동하라(Act Now for a Peaceful World)”를 공유하며 기후 위기의 시급성을 강조했다.

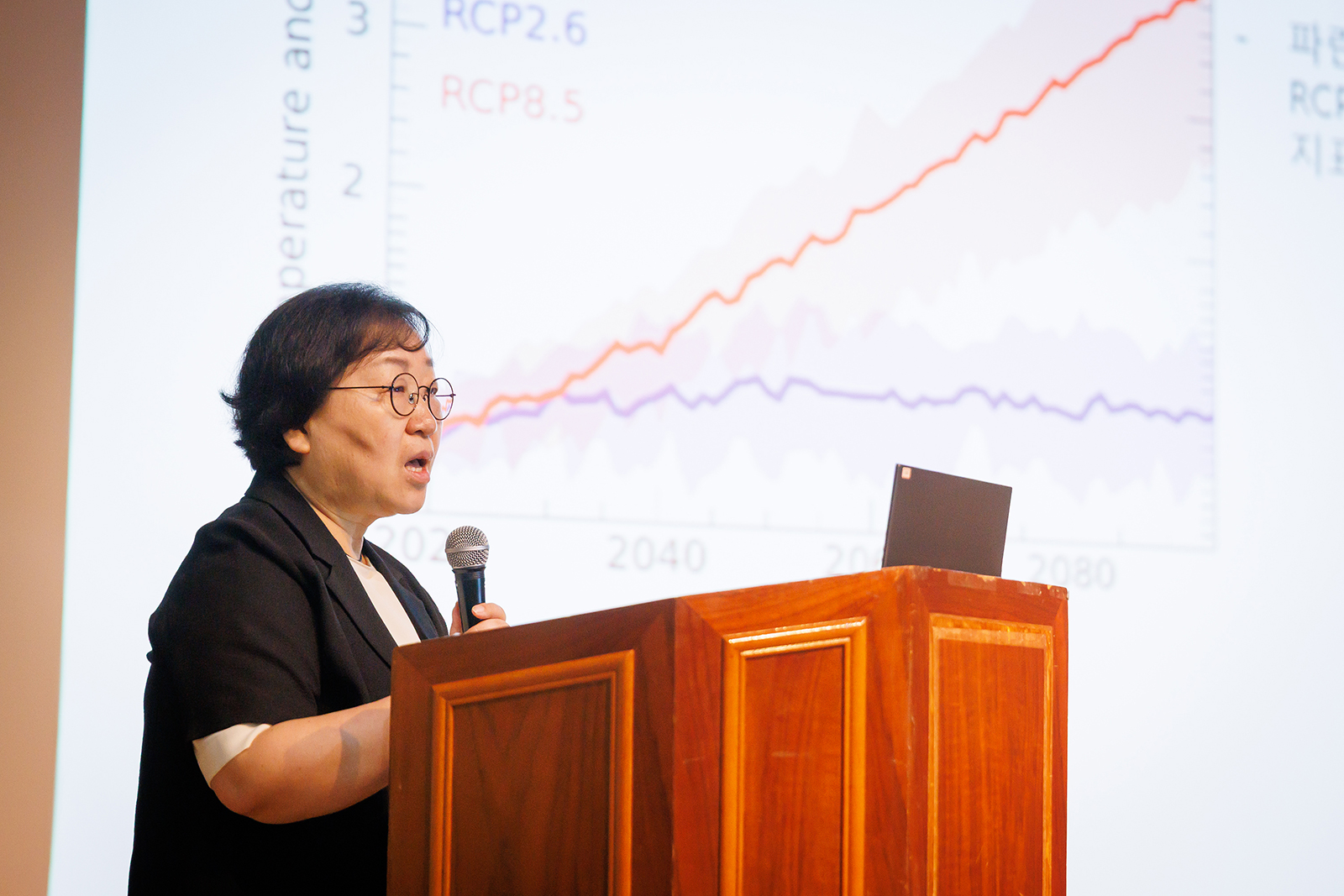

유엔은 2015년 프랑스 파리에서 열린 제21차 유엔기후변화협약 당사국총회에서 ‘파리협정(Paris Agreement)’를 통해 기후 변화에 대한 적극적 대응을 약속한 바 있다. 지구 평균 온도 상승을 산업혁명 이전 대비 2℃보다 낮은 수준으로 제한하고, 평균 온도 상승의 폭을 1.5℃로 제한하기 위해 노력한다는 장기적 목표였다. 파리협정 이후 10년이 흘렀지만, 기후 위기는 심화하고 있다.

과학자들은 현재의 생활을 유지하면 당시의 목표 달성이 어렵다는 어두운 전망을 내놓고 있다. 김 이사장은 “기성세대는 경제 성장에 매몰해 지구적 문제에 소홀했다. 여기 모인 미래세대에게 건강한 환경을 물려주지 못해 미안한 마음이다”라며 “기후 변화는 미래세대에게 더 심각한 문제로 다가온다. 오늘 이 자리가 이 문제를 허심탄회하게 논하는 자리가 됐으면 좋겠다”라고 희망했다.

시민사회·학생 기념행사에서 참석자들은 기후 위기에 대한 기성세대의 대응이 부족함을 지적하며 기후 위기의 피해가 미래세대와 개발도상국 등 약자에게 향하는 현실을 토로했다.

기념식·특별대담의 문제의식에 이어 시민사회와 미래세대 목소리 들어

미래문명원 김원수 원장은 환영사를 통해 전날 개최된 기념행사에서 도출된 화두를 참석자들과 공유했다. 평화의 전당에서 진행된 기념식과 특별대담 등의 행사는 ‘혼돈의 순간: 행성 의식과 미래 정치’라는 주제를 통해 전환 문명 상황의 현재를 진단하고 미래를 상상했다. 기후, 전쟁, 통제되지 않는 신기술 등이 인류 앞에 놓인 도전 과제다. 인류가 일치된 대응을 한다고 해도 해결하기 어려운 문제다. 그 앞에서 인류는 사분오열돼 있고, 효과적 대응은 난망하다.인류가 평화 또는 붕괴라는 변곡점에 서 있다는 위기감이 있다. 의사 결정에 깊이 관여하는 기성세대는 각자의 손익을 계산한다. 여기서 심각한 부정의가 발생한다. 이를 위한 해법은 행성 의식을 공유한 상황에서 이뤄지는 정치의 전환이다. 김 원장은 “우리나라 시민을 넘어 세계 시민이 되고, 이를 넘어 지구 행성 시민으로서의 의식을 가져야 한다. 이런 의식을 기반으로 정치 패러다임을 바꿔야 한다”라고 강조했다.

시민사회·학생 기념행사의 토론은 환경·인권 운동가이자 녹색 희망 재단(Green Hope Foundation) 회장인 케케샨 바수(Kehkashan Basu)가 이끌었다. 현장에 참여한 미래세대 활동가들이 논의에 참여했다. 참석자들은 “지구 온난화(Global Warming) 시대는 끝났다. 이제 끓는 지구(Global Boiling)의 시대가 왔다”고 한 안토니오 구테흐스 유엔 사무총장의 선언을 화두로 기후 위기의 현실을 핵심 의제로 다뤘다. 구테흐스 사무총장의 발언은 인류가 생존을 걸고 즉각적으로 행동할 것을 촉구한다. 참석자들은 유엔의 메시지를 한국의 맥락에서 기후 위기 극복을 위한 ‘기후 정의 실현’이란 구체적 행동 아젠다로 발전시키며 논의를 진행했다.

패널로 참여한 미래세대는 인류 문명의 변곡점 앞에서 느끼는 위기감을 표현하면서도 희망을 잃지 않았다. 이들은 지속 가능한 미래를 위한 실천의 필요성을 강조했다.

기후 위기 극복을 위한 기후 정의 실천에 나설 시점

이들의 대화에서는 미래세대가 체감하는 위기의 깊이가 드러났다. 미래세대는 “기후 정의는 미래세대에 중요한 이슈다. 환경에 관심 있는 청년으로 개인이 패러다임을 바꿀 수 없다는 무기력함을 느낀다”라고 토로하면서도 “개인으로서 할 수 있는 것은 인식의 제고와 참여”라며 미래에 대한 희망을 내비쳤다. 이에 더해 관련된 시민 활동 참여와 교육, 사업화 등을 통해 문제에 대한 사회적 인식을 높이는 활동이 중요하다고 입을 모았다.인공지능이 기후 행동에 미치는 영향에 관한 대화도 이어졌다. 미래세대의 의견 중에는 인공지능 기반으로 기후 변화에 대한 메타버스나 게임을 만들어 기후 문제에 혁신적이고 흥미롭게 접근하며 해결책을 모색하는 방식도 있었다. 인공지능을 미래 지향적 도구로 사용할 수 있다는 제안이었다. 기술 발전이 가져올 수 있는 긍정적 역할을 모색하는 모습이었다.

이어진 콜로키엄의 주제는 ‘기후 정의, 세대 간 정의: 행성 시민으로 가는 길’이었다. 콜로키엄은 경희대 글로벌커뮤니케이션학부 김현중 학생과 UNAI ASPIRE KOREA 경희 지부 이윤서 학생이 미래세대를 대표해 질문하고, 동국대 불교대학원 서재영 연구교수, 한국지속가능발전해법네트워크 이우균 회장, 과학 책방 갈다 이명헌 대표, 경희대 인류사회재건연구원 신충식 부원장 등의 시민사회와 학계의 기성세대가 답변하는 형식으로 진행됐다. 기후 위기, 빈부 격차, 전쟁 등 전 지구적 혼돈 속에서 미래세대가 던지는 절박한 질문에 기성세대가 깊이 있는 성찰을 통해 응답하는 세대 간 대화의 장이었다.

미래세대는 현재의 시스템이 초래한 행성적 위기 앞에서 느끼는 절망감과 근본적 책임 소재를 물으며 단기적 해법을 넘어선 근본적 변화를 요구했다. ‘과연 개인의 작은 선의가 거대한 시스템의 파괴를 막을 수 있는지’라는 회의적 의견도 있었다. 기성세대는 현재의 위기가 국가나 지역 단위의 사고방식으로 해결할 수 없다는 점을 인정했다. 이들은 ‘행성 의식(Planetary Consciousness)’으로의 근본적 전환 필요성을 역설하며, 인류 공동의 관점에서 모든 문제를 재정의하는 ‘의식 혁명’이 행동의 시작이어야 한다고 강조했다.(관련 기사 보기: 콜로키엄)

청년 평화 포럼의 주제는 ‘기후 정의, 세대 간 정의: 국가는 기후 대응의 의무를 다하고 있는가’로 2명의 연사가 진행한 첫 번째 세션과 기후권리헌장을 작성해 발표하는 두 번째 세션으로 진행됐다.

기후 변화의 불공정함, 문제 해결 위한 새로운 의사 결정 모델 도모

‘청년 평화 포럼’은 ‘기후 정의, 세대 간 정의: 국가는 기후 대응의 의무를 다하고 있는가’를 주제로 두 개의 세션을 진행했다. 첫 번째 세션에서는 박수연 환경부 환경교육팀 전문위원과 오형나 경희대 국제학과 교수가 연사로 참여해 기후 변화의 불공정한 모습과 새로운 의사 결정의 과정 등을 설명했다.박 전문위원은 기후 위기와 청년 실업이란 복합 위기 속 ‘관심의 불평등(Inequality of Attention)’이란 이슈를 제기했다. 그는 “특정 지역 재난만 주목받는다”며 2000년대 후반부터 거듭되고 있는 동남아시아 지역 대홍수 사례를 소개했다. 이 지역의 대홍수와 가뭄 등은 국제적 관심에서 벗어나 있다. 박 전문위원은 “인류 공동체의 모든 위기에 동등하게 관심을 기울여야 한다”고 참가자들의 의식 전환을 촉구했다.

구눈 지구의 지속 불가능성을 구체적 수치로 보여주며 위기를 증명했다. 그는 세계자연기금(WWF)의 2024년 『지구생명보고서』에서 1970년 이후 야생동물의 개체군이 평균 73% 감소했다는 내용을 인용하며 “한국인의 생태 발자국이 너무 크다. 한국인과 같은 생활 양식으로는 4개의 지구가 필요하다”고 밝혔다. 그러면서 기후 위기가 청년들의 삶과 직업에 직결된 실존적 문제임을 인식할 것을 당부했다.

오형나 교수는 경제학적 관점에서 미래 정치의 구조를 설명하면서 소수 엘리트 위주의 의사 결정 과정으로는 복합적 문제를 해결할 수 없고, 시민과 미래세대 등의 광범위한 참여와 논의가 필요함을 강조했다.

기후 문제 해결과 경제 성장의 충돌 딜레마, 국제 협력 구조 바꿔야

오 교수는 미래 정치를 경제학적 관점에서 살폈다. 기후 문제의 해결과 경제 성장이 충돌하는 딜레마에서 국제 협력의 구조는 불이익 중심이다. 오 교수는 이런 구조가 오히려 국가와 지역, 세대 간의 갈등을 증폭시킬 수 있음을 우려했다. 특히 미래의 확률 정보를 알 수 없어 예측할 수 없다는 ‘깊은 불확실성(Deep Uncertainty)’이라는 개념을 통해 미래 정치의 새로운 방향성을 제안했다.지금까지 인류는 기후 위기처럼 전 세계에 미치는 피해가 크고 불확실성이 높은 사회 현안을 다룰 때 엘리트 중심의 방식을 활용했다. 엘리트 집단은 시뮬레이션을 통해 최적의 해법을 도출했다. 오 교수는 “기후 위기의 경우에는 이런 체계가 유효하지 않다”고 지적했다. 일방적인 방식이기 때문이다. ‘빈곤 없는 세상을 위해 일한다(Working for a World Free of Poverty)’를 설립 목표로 삼는 세계은행(World Bank)과 같은 국제기구도 엘리트 위주의 의사 결정을 회의적으로 평가한 바 있다. 오 교수는 “‘불확실성이 높은 시대의 미래 정치’는 소수 엘리트의 판단에 의존하지 않고, 시민과 미래세대의 광범위한 참여와 논의를 거쳐 해법을 모색하는 새로운 정치와 의사 결정이 필수”라고 밝혔다.

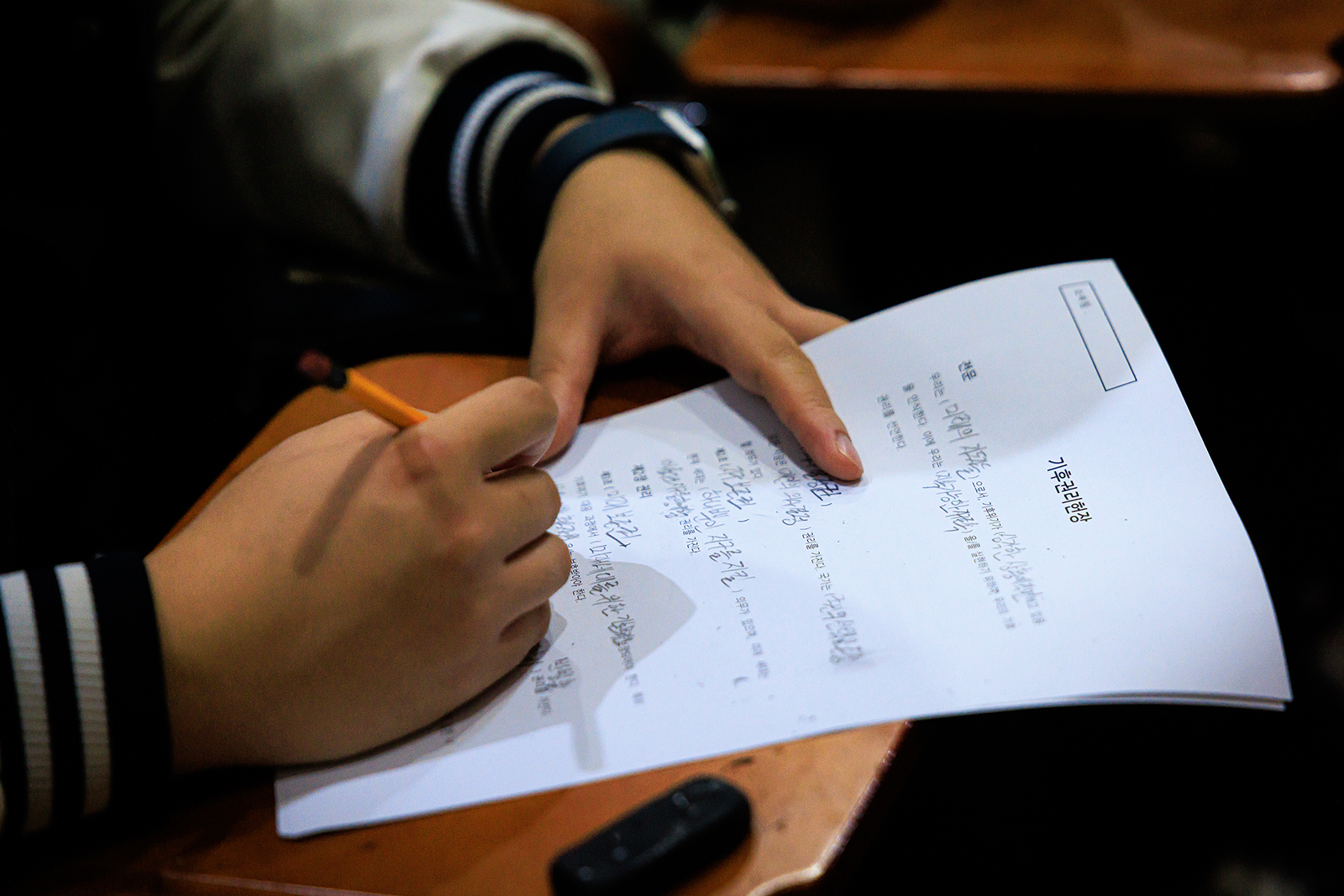

청년 평화 포럼의 두 번째 세션은 기후권리헌장 작성과 발표였다. 참석자들은 헌장의 ‘전문’ ‘본문’ 등을 통해 기후 위기 대응을 위한 미래세대의 책임과 권리를 선언했다. “우리는 미래의 지도자들로서, 기후 위기가 심각한 상황을 직면하고 있음을 인식한다. 이에 우리는 지속 가능한 지구 존속을 실현하기 위하여, 우리의 기후 권리를 선언한다” 한 참석자가 작성한 기후권리헌장의 전문이다. 현장에 참가한 미래세대는 기후 위기의 앞에서 자신의 권리를 명확히 하며, 지속 가능한 지구를 상상했다.

기후권리헌장을 작성하는 청년 평화 포럼 두 번째 세션에서 미래세대는 기후 위기 앞에서 세대의 권리를 고심하며 각자의 의견을 반영한 헌장 조항을 써 내려갔다.

- SDG 10 - 국가 간, 국내 불평등 해소

- SDG 13 - 기후변화에 대한 영향방지와 긴급조치

- SDG 16 - 평화적, 포괄적 사회증진, 모두가 접근가능 한 사법제도 제도와 포괄적 행정제도 확립

- SDG 17 - partnerships for the goals

- 정민재(ddubi17@khu.ac.kr)

- 이춘한(choons@khu.ac.kr)

- ⓒ경희대학교 커뮤니케이션센터 communication@khu.ac.kr